Im Notenarchiv der Wiener Staatsoper werden Wunder wahr

Ohne Katharina Hötzenecker und ihr Team wissen die Musiker der Wiener Staatsoper nicht, was sie spielen, die Sänger nicht, was sie singen sollen. Sie sind die Hüter aller Noten.

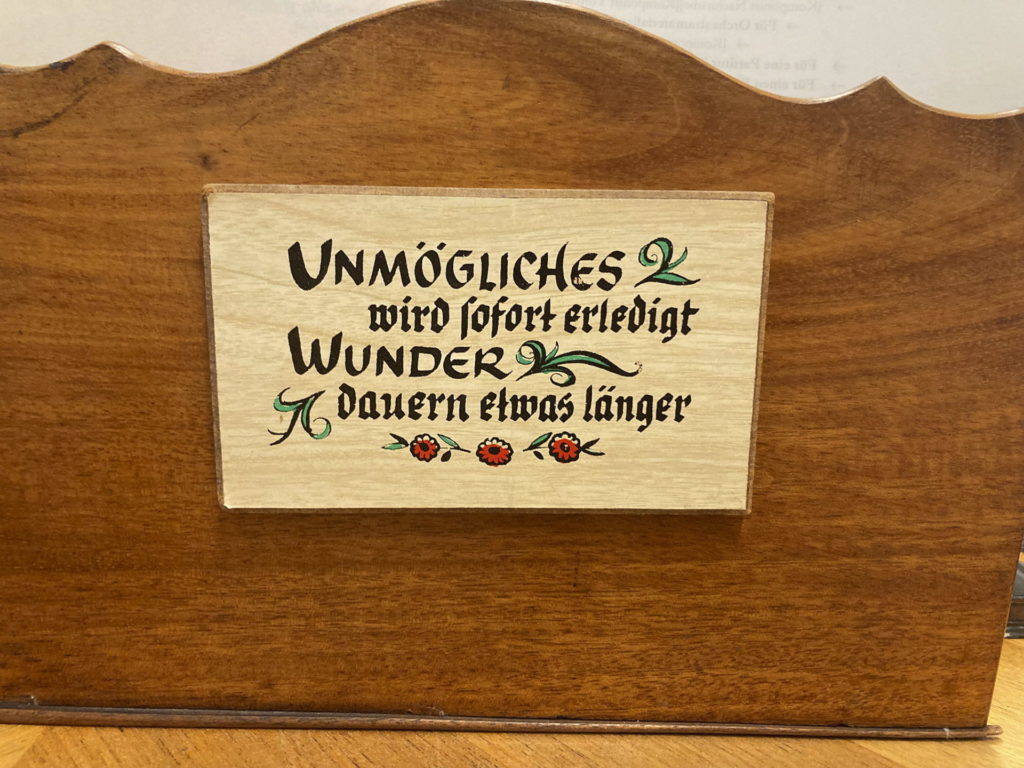

Foto: Peter Mayr

Am Notenarchiv der Wiener Staatsoper ist alles überraschend: der Ort; die Menschen, die dort arbeiten; die Dinge, an denen sie arbeiten.

Und – wenn Sie fragen sollten – ist es wirklich so, dass ohne diesen Ort und ohne die Menschen, die dort arbeiten, das Wiener Staatsopernorchester nicht weiß, was es spielen soll, und die Sänger*innen nicht, wann sie was singen sollen? Es ist so.

Aber alles der Reihe nach. Das Notenarchiv der Wiener Staatsoper befindet sich im dritten Stock des Hauses am Ring. Man zuckelt mit dem Lastenaufzug nach oben. Geht über einen Gang mit Linoleumboden und biegt dann links ab. Es sind vier Räume, alle sehr nüchtern. Im größten der Zimmer stehen ganz normale Baumarkt-Stellagen. Jeder Zweite, der hierzulande einen Keller oder eine Garage besitzt, hat das „Wenn nur eine Schraube nicht fest angezogen ist, dann wackelt alles“-Modell.

Am Ende des Raumes auf der linken Seite ein Stahltresor. Nein, auch der sieht nicht aus wie aus einem „Harry Potter“-Film. Dafür ist er immer kühl, um den Original-Opernpartituren ein längeres Leben zu ermöglichen.

Foto: Peter Mayr

Hier ist das Reich von Katharina Hötzenecker und ihrem Team. Hier lagern die Noten von 475 Opern und Balletten, teilweise noch versehen mit den Anweisungen der Komponisten.

Das nächste Klischee muss aus dem Kopf verbannt werden: Es geht um das Aussehen der dort arbeitenden Menschen. Ich hoffe, Sie verzeihen die oberflächliche Denke. Aber es ist uns passiert. In unserem Kopf war es nämlich so: Ärmelschoner, Nickelbrillen, weiße Bärte, verschmitztes, aber doch etwas weltfremdes Lächeln.

Katharina Hötzenecker ist nichts von alldem und dafür umso mehr: in der Nähe von Linz geboren, aufgewachsen in einer musischen Familie – der Vater und die Brüder waren bei den Sängerknaben. Hötzenecker studiert zuerst Geige, dann Musikwissenschaft sub auspiciis und zuletzt Jus. „Die Noten sind unsere Verantwortung“, sagt sie, und sie meint nicht die aus ihrem Zeugnis. „Wir erschaffen und bewahren das musikalisch Besondere jeder einzelnen Produktion in den und durch die Noten. Wir sind das musikalische Elefantengedächtnis des Hauses.“ Anders gesagt: Katharina Hötzenecker sorgt dafür, dass alle immer die richtigen Noten vor sich haben. Und das ist harte Arbeit.

Staatsoper: Auf diese sieben Premieren freuen wir uns!

Das sind die Höhepunkte der kommenden Saison: Viel Mozart und Puccini. Außerdem: John Malkovich und Cecilia Bartoli im Gender-Duell. Weiterlesen...

Denn jede*r Dirigent*in und auch jede*r Regisseur*in hat seine eigene Vorstellung, wie eine Oper gespielt werden soll. Sie streichen Teile und sie lassen das Orchester einmal lauter oder leiser spielen, einmal schneller oder langsamer. Sie definieren den Dreivierteltakt unterschiedlich: Einmal wird er, wie beim Neujahrskonzert, verschmiert, dann wieder, wie in der italienischen Oper, zum präzisen Umtata. Alles Fälle für Katharina Hötzenecker. Sie ist diejenige, die das, was sich Dirigent*innen vorstellen, umsetzt, indem sie es in die Noten einträgt. Für jedes einzelne Instrument. Für jede einzelne Stimme. 10 bis 15.000 Anmerkungen pro Oper macht sie in den Notenblättern. Oder anders gesagt: Wenn sie nicht präzise oder gar nicht arbeitet, dann spielt und singt jeder und jede, was er/sie will.

Ach ja: Und sollte zum Beispiel der Chor wegen der Pandemie ausfallen und das Stück aber trotzdem gespielt werden, dann müssen Hötzenecker und Co eine eigene Version dafür bereitstellen.

Die Noten sind unsere Verantwortung. Wir bauen nach den Wünschen des Dirigenten die Wiener Fassung zusammen.

Katharina Hötzenecker

Ich habe gerade versucht, unseren Leser*innen zu erklären, was Sie machen.

(Lächelt.) Keine Sorge, es ist schwierig zu beschreiben, und es ist auch nicht so, dass wir jeden Tag in der Früh wissen, was wir tun werden. Die Noten, das ist unsere Verantwortung. Wir sind die Hüter der Hausfassungen. Wir stellen sie her, und wir hüten sie. Daher sind wir nicht nur Notenbibliothek, wir sind auch das Musikarchiv. Wir arbeiten also nicht nur aktuell, sondern auch geschichtlich. Wir wissen also, wie zum Beispiel Plácido Domingo 1973 den Rodolfo gesungen hat oder Edita Gruberová 1982 die Lucia. Denn das ist auch etwas, was bei uns heute wie damals jeden Abend für jeden Sänger oder jede Sängerin vermerkt wird.

Hausfassung bedeutet …?

Als Laie stellt man sich vor, dass die Noten, die von einem Verlag geliefert werden, fix und fertig sind und dann nur mehr aufs Pult gelegt werden müssen. Dem ist aber nicht so. Hier beginnt die Arbeit: Die Noten werden an das Haus, an die Regie, an den Dirigenten angepasst. Daher fange ich als Erstes mit dem Dirigenten zu arbeiten an: Zuerst wird entschieden, was für eine Fassung wir machen. Da gibt es bei den Opern durchaus eine große Auswahl, vor allem bei den älteren – so ungefähr bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Danach hat sich die Gattung Oper fixiert. Davor wurden Opern an Sänger und an lokale Gegebenheiten angepasst.

Daher die Frage nach der Fassung. Nachdem diese Entscheidung gefallen ist, bauen wir mit dem Dirigenten, mit dem Regisseur, deren musikalische Wünsche wir in das Notenmaterial übertragen, die Fassung der Wiener Staatsoper zusammen. Der spannendste Tag ist die erste Orchesterprobe, in der alles zusammenkommt, all die verschiedenen Meinungen. Also was auf der Bühne passiert. Wie die Sänger das interpretieren, wie der Dirigent das macht. Im Laufe der Proben wird daraus ein wunderbares Ganzes. Und bei der Premiere macht es dann: Whammm!

Beim „Whammm!“ zeichnet Katharina Hötzenecker große Kreise in die Luft. Ihr Gesicht leuchtet, wenn sie von ihrem Job erzählt. Sie redet mit der Leidenschaft eines italienischen Straßenhändlers. Einfach mitreißend.

Foto: Peter Mayr

Es geht also darum, aus einem Stück etwas zu machen, was anders klingt, weil es anders interpretiert wird. Also wie mein Beispiel des Dreivierteltakts, der, wenn er präzise gespielt wird, völlig anders klingt als beim Neujahrskonzert.

Genau. Der Dreivierteltakt wird hier im Orchestergraben gerne wie im Musikverein gespielt. Aber bei diversen italienischen Opern ist es eben kein um-pa-pa, um-pa-pa, sondern ein umtata, umtata. Wenn der Dirigent es zackig will, dann müssen wir uns überlegen, wie man das ins Notenblatt einträgt. Dazu kommt, dass das Orchester philharmonisch spielt und nicht immer die Musiker im Graben sitzen, die das Stück geprobt haben. Es ist also umso wichtiger, dass man die Änderungen so einträgt, dass jemand, der das Stück nicht geprobt hat, es dann trotzdem so spielt, wie es der aktuellen Hausfassung entspricht.

Foto: Peter Mayr

Und Sie tragen jede dieser Änderungen händisch ein?

Für jedes Instrument in jedes Pult, und es muss fehlerlos sein. Wenn irgendwo ein Sprung falsch eingetragen ist, dann spielt der Musiker oder eine ganze Gruppe falsch, dann gibt es einen Schmiss. Viele von diesen Wünschen und Anweisungen kann man vorab eintragen, aber manche Dinge entwickeln sich auch erst bei den Proben. Wenn etwa der Sänger aufgrund des Bühnenbilds weiter hinten steht, dann wird das Orchester heruntergeregelt, und diese Lautstärkenvariation muss in jede Stimme eingetragen werden. Nach dem Motto: „Achtung Leute, hier wird es für den Sopran ein wenig schwierig! Bitte nicht so laut spielen. Danke.“ (Grinst.)

Katharina Hötzenecker und ihr Team machen die Eintragungen mit einem speziellen Bleistift. Sie arbeiten auf den Originalen, ausgebessert wird mit einem besonderen Radiergummi.

Wir machen bis zu 15.000 Eintragungen pro Stück. Tragen wir etwa einen Sprung falsch ein, dann gibt es einen Schmiss."

Katharina Hötzenecker

Wenn Sie immer auf den Originalen arbeiten: Wie hält das Papier das auf Dauer aus?

Alles vor 1900 hat eine phänomenale Papierqualität. Damals war der Druck einzigartig, so eine Qualität gibt es nicht mehr. Andere Häuser beneiden uns um diese Noten. Wir spielen die nach wie vor, die halten alles aus. Schwierig ist das 20. Jahrhundert, vor allem die Zwischenkriegszeit, da war die Papierqualität so schlecht, dass viel mit der Zeit einfach zerbröselt. Ich war im Übrigen total im Glück, als ich hier in der Staatsoper den elektrischen Radiergummi entdeckt habe. Davon gibt es leider weltweit nur mehr wenige Stück, und er ist einfach der beste! (Grinst.)

Foto: Peter Mayr

Würde es Ihren Job nicht einfacher machen, wenn das ganze Notenmaterial digitalisiert wäre?

Wenn man sub auspiciis promoviert, bekommt man ein Stipendium; ich habe mir im Rahmen dieses Stipendiums zwei Jahre lang in allen großen Häusern in Amerika und Europa angesehen, wie diese mit Digitalisierung umgehen, wie das dort organisiert ist. Hier in Wien war der große Weckruf der erste Lockdown. Digitalisierung ist extrem personal- und kostenintensiv. Ich gebe Ihnen eine einfache Rechnung: Jede Stimme in einer Oper hat in etwa 50 bis 100 Seiten. Das bedeutet, man muss jede einzelne Seiten einscannen, nachbearbeiten, abspeichern, zusammenfügen – und jede Oper hat 50 bis 80 Stimmen. Das ist aufwendig, das dauert.

Ich habe eine Frage, die ich Ihnen vermutlich am Anfang unseres Gesprächs hätte stellen müssen: Wie sind Sie überhaupt zu Ihrem Job gekommen?

Ich war im Jahr 2014 zufällig in diesem Archiv. Vorher wusste ich gar nicht, dass so etwas existiert. Es war wie ein Nachhausekommen für mich. Ich wusste plötzlich: Hier kann ich alles anwenden, was ich gelernt habe. Als Musikerin, weil ich weiß, wie ein Orchester funktioniert. Als Musikwissenschaftlerin mit dem historischen Wissen und als Rechtswissenschaftlerin mit den Fragen zu Urheberrecht und Co. Das alles kann ich hier ausleben, und das macht mich sehr glücklich und auch privilegiert.

Foto: Peter Mayr

Zur Person: Katharina Hötzenecker

Sie hat zuerst Geige, dann Musikwissenschaft sub auspiciis studiert und später Jus. Sie und ihr Team übersetzen die Wünsche des Dirigenten und des Regisseurs in Noten – so, dass jeder Musiker das Stück sofort richtig vom Blatt spielen kann.