Philippe Jordan im Interview

Wie tickt Philippe Jordan? Der Musikdirektor im BÜHNE-Interview über die Wiener Staatsoper, Direktor Bogdan Roščić und seine Pläne.

Foto: Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

BÜHNE: Was hat Sie daran gereizt, an ein Haus wie die Wiener Staatsoper zu kommen?

Philippe Jordan: Zunächst einmal: Ich war, wenn mein Vertrag nun zu Ende geht, zwölf Jahre in Paris. Obwohl ich diese Zeit geliebt habe und mich auch niemand aufgefordert hat zu gehen, war mir klar, dass für beide Seiten eine Neuorientierung zwingend nötig ist. Sonst erstarrt man künstlerisch – der Künstler wie auch das Kunstinstitut. Die Staatsoper kam da nun als eine wirklich neue und große Herausforderung an mich heran, die ich mir vor Paris wahrscheinlich nie zugetraut hätte, aber mit den Erfahrungen der letzten zwölf Jahre hat sich da viel verändert.

Auch sind die Aufgaben sehr unterschiedlich: Wien ist keine Riesenmaschine wie die Bastille mit ihren 1.700 Mitarbeitern, von denen ich bis heute nicht alle kenne. Sie ist kein Semi-Stagione-Betrieb, sondern ein Repertoirehaus mit einem festen Ensemble. Die Probenbedingungen sind ganz anders; alles ist viel flexibler, viel beweglicher, und es ist auch an diesem Punkt meines Lebens schön, zurückzukehren in jenes System, in dem ich groß geworden bin.

Foto: www.picturedesk.com/Serge Picard

Musikdirektor in Wien, bedeutet das auch mehr Administration und Mitsprache?

Philippe Jordan: Ich bin in Wien künstlerisch deutlich mehr in die Direktion eingebunden als an der Bastille, und Bogdan Roščić wollte ja gerade mich, um meine Erfahrungen von 25 Jahren Oper in die neue Direktion mit einzubringen. Bei der Wahl meiner Opern, der Besetzung und der Regisseure – das geschieht einvernehmlich. Dazu kommt die Zusammenarbeit mit dem Direktor bei der Auswahl der Gastdirigenten, bei Vorsingen und Besetzungsfragen. Auch bei der Spielplanerstellung bin ich hier in Wien stärker eingebunden. Es wird über alles sehr partnerschaftlich und offen gesprochen. Dass in Wien dann der Direktor das letzte Wort hat und haben soll, ist selbstverständlich und auch gut so.

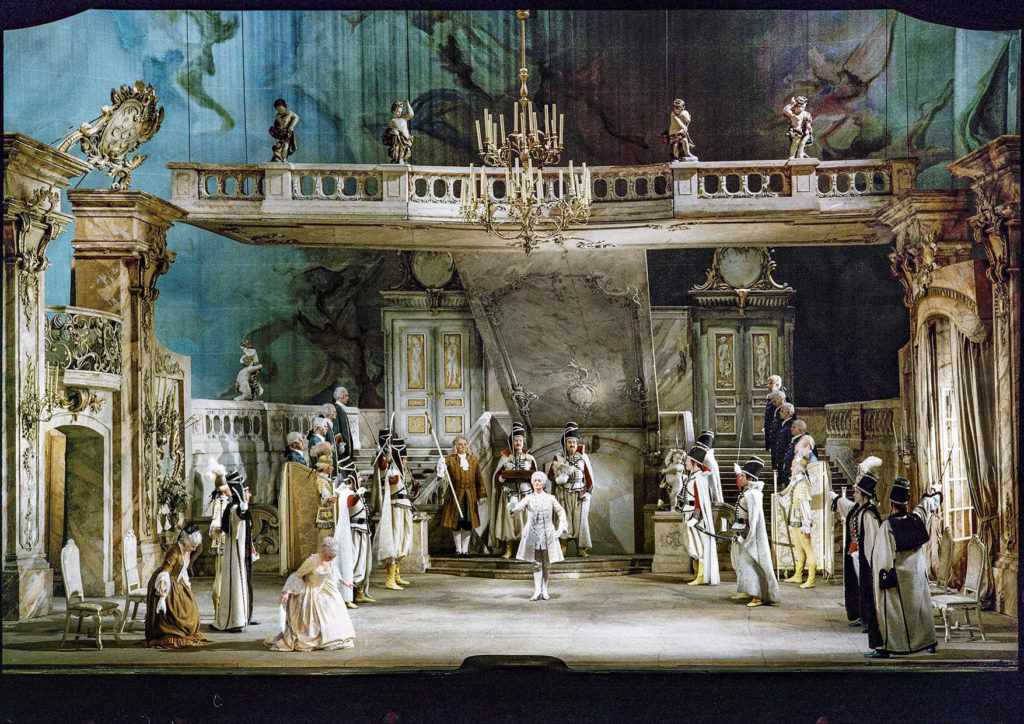

Foto: Wiener Staatsoper/Michael Pöhn

In der Ära Ioan Holender haben Sie neben zwei Premieren – „Werther“ und „Capriccio“ – auch einiges an Repertoire dirigiert. Durch Paris und die Chefposition bei den Symphonikern gab es eine lange Staatsopern-Pause. Wie war die Rückkehr?

Philippe Jordan: Erst einmal ist es ein Geschenk, zu diesem Orchester zurückzukommen, vor allem mit dem Wissen und der Erfahrung, die ich über die Jahre sammeln konnte. Ich war seit 2008 nicht mehr an der Staatsoper, und umso mehr schätze ich, was mit diesem Orchester alles möglich ist. Das habe ich bereits in der Probenzeit für die „Butterfly“ gemerkt – diese unglaubliche Flexibilität und Geschmeidigkeit, nicht zu reden vom einzigartigen Klang –, und das war ja nur der Beginn der Reise.

Den „Rosenkavalier“, den Sie jetzt neu einstudieren, haben Sie einmal, 2005, hier dirigiert. Das Stück hat eine unglaubliche Tradition am Haus. Man denkt sofort an Vater und Sohn Kleiber, an Böhm, Bernstein. Hat man das im Hinterkopf?

Philippe Jordan: Jedes Meisterwerk lebt auch von der Aufführungsgeschichte. Ich bin ein Dirigent, der offen zugibt, dass ich mir Aufnahmen – vor allem von den Großen der Vergangenheit – anhöre. Ich schätze zu sehr, was all diesen Meistern gelungen ist, als dass es mich nicht interessieren würde. Und man lernt unendlich viel, vor allem auch, weil viele dieser Dirigenten ja ihr Wissen direkt vom Komponisten empfangen haben.

Für die Erfahrungen von 2005 bin ich sehr dankbar. Das war damals erst mein zweiter „Rosenkavalier“, und es war mutig von Ioan Holender und ehrlich gesagt auch von mir. Ich hätte es auch nie gemacht, wenn Holender mich nicht überredet hätte: „Thielemann hat abgesagt. ‚Rosenkavalier‘ an der Staatsoper mit drei Proben. Das Angebot kriegen Sie nie wieder!“

Wie viele Proben haben Sie jetzt?

Philippe Jordan: Wiederum drei. Das ist für dieses Werk mit diesem Orchester wunderbar. Damals war das auch wichtig, weil ich das Innenleben des Orchesters besser kennenlernen konnte. Die Art des Orchesters, einen Strauss-Walzer zu spielen, ist eine Erfahrung, die man nie wieder vergisst. Überall sonst, selbst in Österreich, ist es etwas vom Schwierigsten, bis ein Walzer richtig schwingt. Mit diesem Orchester geht das anscheinend von selbst. Oder die Silberakkorde, die man gerne im Flageolett spielt, was etwas Kühles bekommt. In Wien wird einfach vibriert, das hat eine andere Qualität. Rainer Küchl hat damals gesagt: „Es ist ein Geben und Nehmen – und wenn Sie von uns nehmen, dann geben wir auch gerne.“ Das war eine so schöne Sache!

Foto: Wiener Staatsoper/Axel Zeininger

Apropos Silberakkorde: Szenen wie die Überreichung der silbernen Rose oder das Finale – das sind einzigartige Schwebemomente. Kann man da auch als Dirigent loslassen und mitschweben?

Philippe Jordan: Zurücklehnen kann man sich nie. Aber es ist ein Unterschied, an wesentlichen Stellen dem Orchester einfach zu vertrauen und nicht zu viel zu machen. Das lehrt nur die Erfahrung. Gerade der dritte Aufzug ist wirklich schwer zusammenzuhalten. Aber dann kommt „Marie Theres’!“ – und bis zum Ende geht das dann hier in Wien fast von selbst. Das ist wie der Schluss von „Parsifal“ oder Isoldes Liebestod. Das ist wie auf den letzten Metern eines Marathons, wo einen die Emotion von allein trägt. Da geht man auch selbst ganz bewegt raus.

Sie sind der Sohn eines Dirigenten und einer Tänzerin, haben ganz früh mit der Musik

begonnen. Wie kann man sich Ihre Jugend vorstellen?

Philippe Jordan: Zunächst einmal so, dass wir eine halbwegs normale Familie waren. Das war nicht leicht, weil meine Eltern schon nicht im bürgerlichen Sinn normal waren. Mein Vater war nicht viel zu Hause. Meine Mutter war Ausländerin in der Schweiz und Tänzerin.

Beide haben mich aber nie zur Musik gezwungen, sondern gesehen: Da ist ein Talent. Das haben sie gefördert. Mit 14 wollte ich sogar die Schule abbrechen, um nur Klavier zu spielen. Doch ihr Wunsch war, dass ich Matura mache und am besten etwas „Normales“ wie Arzt oder Anwalt werde.

Ich brauchte dann ein Jahr lang nur die Hälfte der Fächer zu belegen. Gleichzeitig habe ich wie wild Klavier geübt. Es hieß: Wenn du Fortschritte machst, ist das okay. Wenn nicht, wiederholst du die Klasse und gehst einen anderen Weg.

Ihr Vater, Armin Jordan (1932–2006), war selbst ein berühmter Dirigent. Vorteil oder Belastung?

Philippe Jordan: Wahrscheinlich beides. Ich habe jedenfalls kein „Kleiber-Syndrom“, hatte keinen Vater, der meinen Beruf verhindern wollte. Es war am Beginn meines Berufsweges besonders schwierig – in Frankreich und der Schweiz, wo er sehr präsent war. Man ist dann dem unmittelbaren Vergleich ausgesetzt. Aber ich bin vom Wesen und von der Art her sehr anders als mein Vater – und das hat dann sehr schnell geholfen.

Andererseits war es für mich auch ein Vorteil, weil ich Zugang hatte zu seinen Proben und Vorstellungen, zu Partituren, zu Musikern und seinen Kollegen und natürlich zu Gesprächen mit ihm. Ich musste ihm beweisen, dass ich wirklich arbeite und es nicht auf die leichte Schulter nehme. Er hat das aber auch zunehmend mit Begeisterung und Freude verfolgt. Er hat mich dann sogar ermutigt – gegen die vielen Selbstzweifel, die man als junger Dirigent hat.

Fakten zum Rosenkavalier

Tausendundeine Aufführung listet das Staatsopernarchiv bis dato für den „Rosenkavalier“ von Strauss und Hofmannsthal auf. Kein Wunder, kann man sich doch in glitzernder Seligkeit in ein Wien träumen, das es so wunderbar nie gab. Ein Traum auch die aktuelle Besetzung: Krassimira Stoyanova melancholiert als Marschallin, Günther Groissböck poltert als fescher Ochs, und Piotr Beczała ist reiner Luxus als Sänger.

Zur Person: Philippe Jordan

Geboren in Zürich, ging der 46-Jährige konsequent den klassischen Weg als Opernkapellmeister: Ulm, Barenboim-Assistent, Graz, Berlin, Paris. Und jetzt Wien, wo er sich als Chefdirigent der Wiener Symphoniker zuletzt auch erfolgreich als Konzertdirigent etabliert hat.