„Testament“ im Theater am Werk: Was bleibt?

Wie sehr es einen mitnehmen kann, Gegenstände aus dem eigenen Elternhaus loszulassen, wegzugeben, aber auch mitzunehmen, fiel Schauspielerin Barbara Gassner erst auf, als sie mit ebendieser Aufgabe konfrontiert war. Nun hat sie mit „Testament“ ein Stück daraus gemacht, das bis 5. April im Theater am Werk am Petersplatz zu sehen ist.

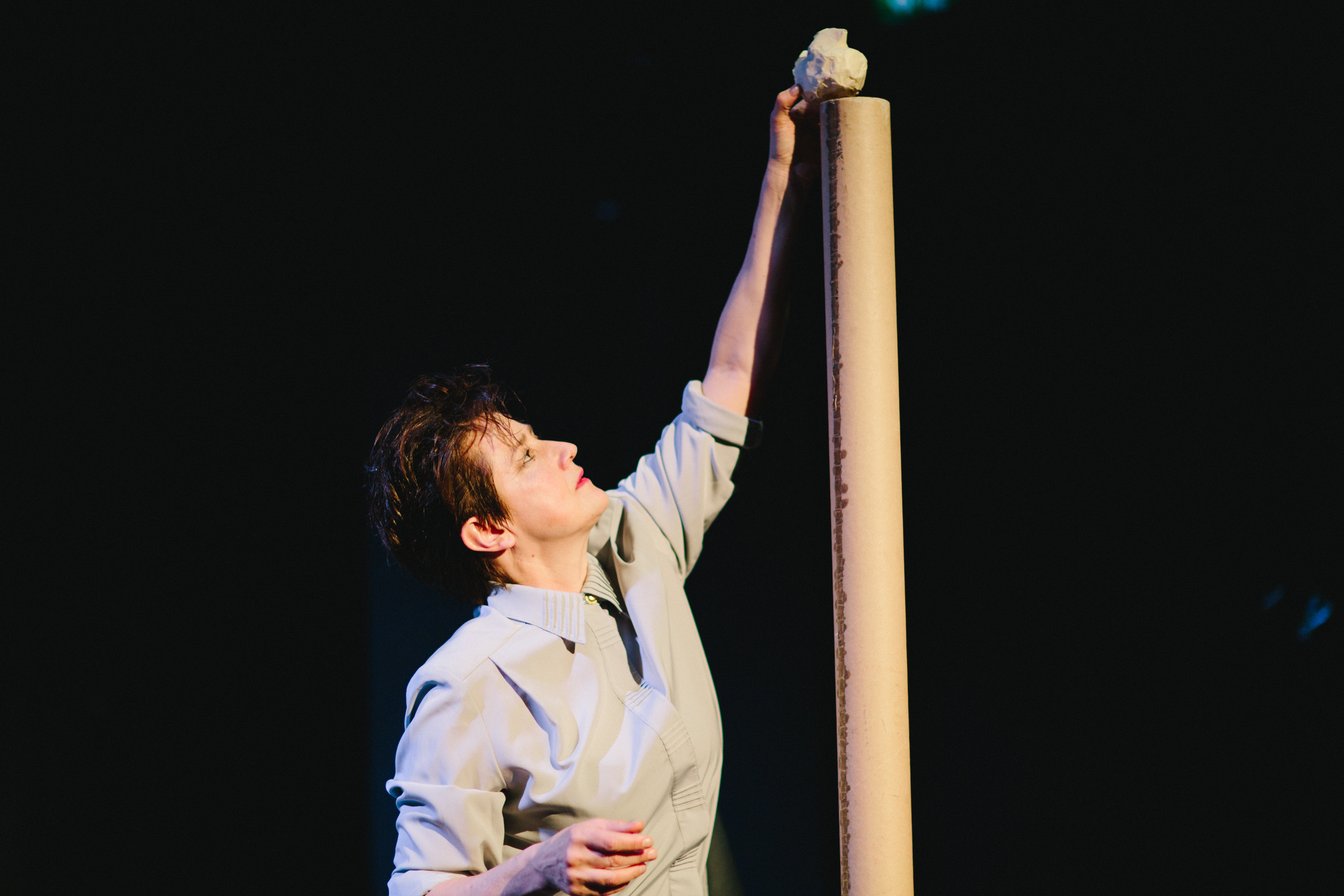

Foto: Apollonia T. Bitzan

Mit Tape markiert Barbara Gassner den Grundriss eines Hauses. Alles andere als genau und maßstabsgetreu, sondern nur ganz grundlegend. Das bedeutet: Weiße Striche auf schwarzem Untergrund deuten die Türen zu Küche, Vorraum, Badezimmer und Stube an. Innerhalb dieses Rahmens möchte die Schauspielerin Themen wie Besitz, Erbe und der Wertigkeit von Dingen auf den Grund gehen. In ihrem neuen Stück „Testament“ lädt Gassner das Publikum dazu ein, mit ihr in jenes Pinzgauer Bauernhaus zu kommen, in dem sie aufgewachsen ist und das sie nach dem Tod ihrer Eltern gemeinsam mit ihren Geschwistern ausräumen musste. Manches wird verschenkt und losgelassen, anderes wird mitgenommen und nach Wien übersiedelt. Im Stück werden diese Gegenstände – ein Hausschuh befindet sich darunter, aber auch ein Häferl und ein Lippenstift – zu Musik, denn Florian Kmet hat für jeden von ihnen einen eigenen Song komponiert. Eine fiktive Albumpräsentation bildet die Rahmen des bislang persönlichsten Stückes der Schauspielerin. Wobei sich der Begriff „Album“ nicht unbedingt auf ein Musikalbum beziehen muss, hält Regisseur Ed. Hauswirth fest.

Foto: Apollonia T. Bitzan

Persönlich oder privat?

„Alle Gegenstände, die ich mitgenommen habe, haben etwas mit einer bestimmten Person zu tun. In diesem Fall vor allem mit meiner Mutter. Ich verbinde Geschichten und Erinnerungen mit ihnen“, beantwortet Barbara Gassner die Frage, nach welchen Kriterien sie bei der Auswahl der Gegenstände vorgegangen ist. „Das Seltsame war jedoch, dass einige Gegenstände ihre Bedeutung verloren haben, nachdem ich sie in meiner Wiener Wohnung übersiedelt hatte. Ich wusste plötzlich nichts mehr mit ihnen anzufangen.“ Wir sitzen im großen Eingangsbereich des Theaters am Werk am Petersplatz, wo gerade die erste Hauptprobe über die Bühne ging.

Wie die aus dem Elternhaus mitgenommenen Gegenstände genau aussehen, bleibt offen – im Stück erhalten sie abstrakte Formen. „Die Idee, mit den echten Gegenständen zu arbeiten, stand zu Beginn durchaus im Raum“, so Gassner. „Dann meinte unser Bühnenbildner Georg Klüver-Pfandtner allerdings, dass sie ihn emotional gar nicht berühren. Der Wert, mit dem ich sie aufgeladen habe, übertrug sich also nicht auf andere Menschen. Damit war schnell klar, dass wir sie lieber in abstrakter Form auf die Bühne bringen möchten.“

Auch die Frage, wie viel Nähe und wie viel Distanz so ein Stoff braucht, sei damit eng verbunden, so Ed. Hauswirth. „Ich empfinde es als ungemein spannende Aufgabe und zugleich als große Herausforderung, genug Distanz herzustellen, damit der Stoff frei werden kann und die Zuschauer*innen mit ihm in Resonanz gehen können. Das war ein großes Herantasten.“

Barbara Gassner hakt ein: „Für mich geht es sehr stark um die Unterscheidung zwischen Persönlichem und Privatem und um die Frage: Wie können wir das Persönliche so abstrahieren, dass die Menschen im Publikum die Möglichkeit haben, daran anzuknüpfen?“

„Für mich ist diese Arbeit also auch ein weiterer Versuch, ein bisschen mehr hier in Wien anzukommen.“

Barbara Gassner, Schauspielerin

Aus Gegenständen entstehen Songs

Für die Schauspielerin war rasch klar, dass sie nach „Die andere Hälfte des Himmels“ und „Sagt man eigentlich noch Indianer?“ ein weiteres Stück machen möchte, das seinen Ursprung in den 400 Jahre alten Gemäuern ihres Elternhauses hat. „Alle drei Teile haben mit diesem Ort zu tun, den ich auch in der Stadt nicht so leicht loswerde. Für mich ist diese Arbeit also auch ein weiterer Versuch, ein bisschen mehr hier in Wien anzukommen“, so Barbara Gassner, die, wie sie hinzufügt, am liebsten Sachen macht, die etwas mit ihr zu tun haben – die sie anrühren. „Ich würde mich sehr freuen, wenn das Stück ein Anstoß sein kann, über eigene Prozesse des Loslassens nachzudenken.“

Bei Florian Kmet, der die Musik zum Stück komponiert hat und auch live performt, war es definitiv so, dass er sich durch die Arbeit an „Testament“ auch auf persönlicher Ebene mit dem Thema beschäftigt hat. „In absehbarer Zeit wird diese Aufgabe auch auf mich zukommen“, erzählt er. „Insofern hat mich Barbaras Text sehr berührt und inspiriert. Durch den Text konnte ich die Überforderung, die mit dieser Aufgabe einhergeht, bereits spüren.“ Der Multiinstrumentalist hat für alle von Barbara Gassner mitgenommenen Gegenstände eigene Nummern komponiert. „Ich habe versucht, auf die Texte zu reagieren und immer wieder intuitiv Dinge entwickelt. Aus den gesammelten Einfällen und Skizzen sind dann die Songs entstanden“

Die Frage, ob es bei der dritten gemeinsamen Arbeit viele Dinge gebe, die merklich einfacher geworden seien, beantwortet Ed. Hauswirth mit einem Lachen. Und dem folgenden Satz: „Es ist einfacher geworden, aber das Einfache ist oft auch das Schwerste.“ Schmunzelnd setzt er nach: „Natürlich kennt man die Qualitäten und Muster der Kolleg*innen mittlerweile sehr viel besser. Das hat Vorteile.“

Neu im Team ist Gudrun Maier, Mitbegründerin der Rabtaldirndln. In „Testament“ spielt sie nicht nur Tuba, sondern auch ein Gespenst, das durchs Haus geistert. „Ich versuche, so viel Projektionsfläche wie möglich zu sein, damit jede und jeder etwas anderes in mir sehen kann. Gleichzeitig stehe ich für das gelebte Leben – für all die Generationen, die vor uns in diesem Haus gelebt haben. Ich selbst habe den Bauernhof meiner Großeltern geerbt und dieses Erbe auch angenommen. Meine Großmutter war sehr wichtig für mich und ich finde, dass man – ohne esoterisch klingen zu wollen – diese Frauen einfach spürt“, so Maier.

Foto: Apollonia T. Bitzan

Bevor sich unsere Wege wieder trennen, sprechen wir noch kurz über die folgende im Stück gestellte Frage: Ist Besitz ein Recht oder eine Pflicht?

Für Barbara Gassner ist die Antwort klar: „Ich finde, dass es ein Recht ist, weil ich es für wichtig halte, etwas zu haben, was einem nicht weggenommen werden kann. Ich spreche bei diesem Thema auch ein bisschen aus dem Blickwinkel meiner Vorfahren, die Knechte und Mägde waren. Mir ist es auch deshalb so schwergefallen, das Haus wegzugeben, weil ich das Gefühl hatte, dass es für diese Generation ungemein wichtig war, dass sie ein Haus hatten.“

Bei all den großen Themen, die in „Testament“ verhandelt werden, hätte das Stück aber auch einen eigentümlichen Humor, der sich aus eigentümlichen Erinnerungen speist, hält die Dramaturgin Regula Schröter abschließend fest. Deshalb würde sie sich sehr freuen, wenn auch gelacht wird. Was sich Florian Kmet wünschen würde? „Dass die Menschen vielleicht mit dem ein oder anderen Ohrwurm nach Hause gehen.“