„Ich nehm dir alles weg“: Hochkulturexportschlager trifft auf Schlagermusik

Schlagermusik wird in der Regel mit einem verklärten Blick auf Heimat und Tradition in Verbindung gebracht. Doch was passiert mit diesen Begriffen, wenn Schwarze Schlagerstars darüber singen? In „Ich nehm dir alles weg – ein Schlagerballett“ erforscht Joana Tischkau unter anderem genau diese Frage. Und sucht darüber hinaus nach Verbindungen zwischen Schlagermusik und Pina Bausch.

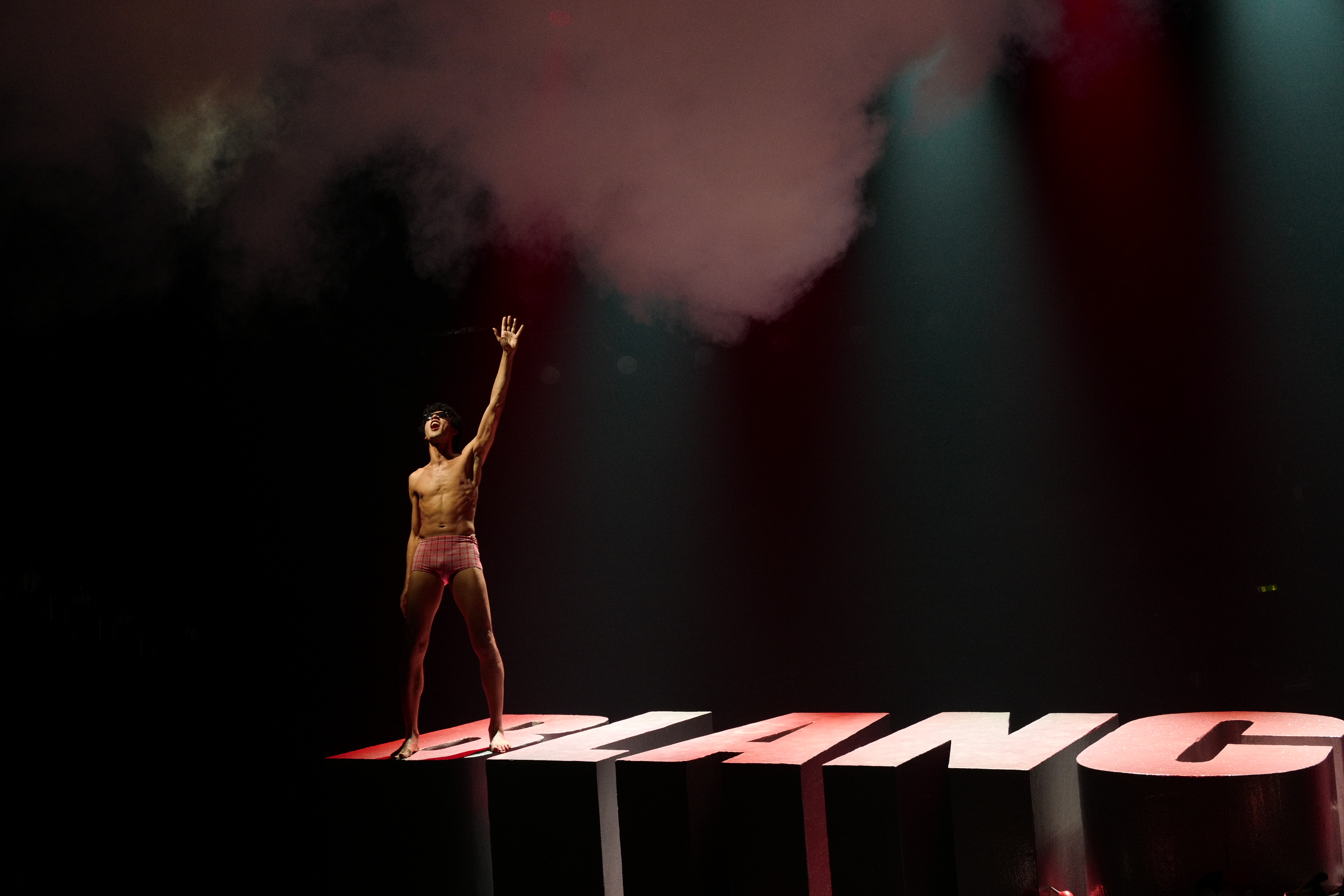

Foto: Lennart Brede

Wo überschneiden sich Pina Bauschs Tanztheater Wuppertal und die ZDF-Hitparade? Gibt es tatsächlich Verbindungslinien zwischen deutschsprachiger Schlagermusik und einem der wichtigsten Exportschlager „deutscher“ Hochkultur? Die gibt es, ist Joana Tischkau überzeugt. Welche Berührungspunkte und Überschneidungen sich bei genauerem Hinsehen tatsächlich auftun, zeigt die Performerin, Choreografin und Theatermacherin in ihrer aktuellen Arbeit „Ich nehm dir alles weg – ein Schlagerballett“, in der sie die Geschichte(n) Schwarzer Schlagerstars mit einer frühen Arbeit Pina Bauschs verknüpft.

Wenige Tage vor der Wien-Premiere ihres Stücks sitzen wir in der warmen und gemütlichen Bibliothek des Tanzquartiers. Im Laufe des Tages sollten auch die Performer*innen in Wien ankommen, hält Joana Tischkau fest, während sie sich nach einer Steckdose für ihren Laptop umsieht. In dem Moment, in dem der Strom in ihren Computer fließt, kommt auch unser Gespräch in Fluss. Als Mitbegründerin des Deutschen und auch des Österreichischen Museums für Schwarze Unterhaltung und Black Music beschäftige sie sich schon seit geraumer Zeit mit Schlagermusik, erzählt die mit dem Tabori Preis 2024 ausgezeichnete Künstlerin.

Auf Pina Bauschs 1974 uraufgeführte Arbeit „Ich bring dich um die Ecke“, die ebenfalls den Untertitel „Schlagerballett“ trägt, sei sie erst viel später und eher zufällig gestoßen. „Damals hatte Pina Bausch noch nicht diese stilprägende Ästhetik mit den langen Kleidern und den naturalistischen Bühnenbildern. Die Tänzer hatten Anzüge an und die Tänzerinnen Kostüme und sehr klassisch geschnittene Kleider. Spannend fand ich aber, dass die Tänzer*innen in der Arbeit alte Schlagersongs singen – wie in einer Art Revue. Unter anderem auch ‚Mein Teddybär‘ der Schwarzen Sängerin Marie Nejar.“

Foto: Marina Hoppmann

Frühe Berührungspunkte

Ihre allerersten Begegnungen mit Schlagermusik fanden jedoch noch sehr viel früher statt, erinnert sich Joana Tischkau. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass meine Großmutter sehr viel Heintje gehört hat.“

Spannend findet sie auch, dass mit dem Begriff „Schlager“ keinerlei musikalische Parameter einhergehen, die das Genre als solches definieren. „Im Grunde bedeutet es einfach nur, dass sich ein Song gut verkauft, erfolgreich und massenkompatibel ist. Der Begriff ist also total unpraktisch, wenn es darum geht, irgendetwas damit einzugrenzen. Das gilt für viele Begriffe, die wir im Alltag nutzen. Daher steckt in dieser Arbeit für mich auch ein bisschen der Gedanke, dass wir in unserer Sprache ein bisschen genauer sein sollten, weil solche Oberbegriffe manchmal irreführend sind oder einfach nicht funktionieren. Ich denke dabei vor allem an Diskurse über Race oder Gender.“

Bei der Recherche für „Ich nehm dir alles weg“ blieb sie vor allem bei Songs hängen, die um Themen wie Fernweh, Heimat oder Herkunft kreisen. „Uns sind aber auch Künstler*innen begegnet, die sich gegen diese exotisierenden Projektionen gewehrt haben. Wenn beispielsweise Billy Mo ‚Ich bin der schwärzeste Bayer der Welt‘ singt, hat das für mich etwas total Empowerndes und Progressives. Weil er sich diese Heimaterzählung dadurch auf ganz andere Art eineignet“, findet Joana Tischkau klare Worte.

Foto: Lennart Brede

Beklemmender als andere Stücke

Die Frage, ob es ein liebevoller Blick sei, mit dem sie der Musik der Schlagerstars begegnet, bejaht sie sofort. „Ich bin damit aufgewachsen, es ist ein Teil von mir. Und ich habe mir angewöhnt, zu differenzieren. Natürlich gibt es viele Songs, die mir nicht gefallen, aber dann gibt es auch wieder welche, die mich total berühren. Wenn wir von Schwarzen Schlagersänger*innen sprechen, gestaltet sich die Sache für mich wieder anders: Da ist es mir wichtig, auch die Produktionsbedingungen miteinzubeziehen. Die Tatsache, dass diese Künstler*innen diese teilweise sehr rassistischen und auch sexistischen Arten der Inszenierung überlebt und darin sogar ihren eigenen Weg gefunden haben, verdient meiner Meinung nach große Hochachtung.“

Darüber hinaus sei ihre eigene Arbeit – „Ich nehm dir alles weg“ – auch eine Möglichkeit, aufzuzeigen, dass Schlagermusik schon immer von unterschiedlichen Identitäten und Sichtweisen durchdrungen war. Das sei gerade jetzt, wo Rechtspopulisten gerne von einer Rückbesinnung auf eine sogenannte „Volkskultur“ sprechen, besonders wichtig, so Tischkau.

Obwohl sich Joana Tischkau ihren Themen stets mit großer Ernsthaftigkeit annähert, ist ihr künstlerischer Zugang stets ein lustvoller und spielerischer. Bei dieser Arbeit sei es ihr jedoch nicht so leichtgefallen, einen humorvollen Blickwinkel zu entwickeln. „Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine lustigen Momente gibt“, hält sie fest und setzt nach: „Wir haben versucht, mit Leichtigkeit an die Sache heranzugehen, aber gemerkt, dass diese Arbeit reichhaltiger und vielleicht auch beklemmender werden könnte als frühere Stücke. Ich glaube, dass das auch ein bisschen an den politischen Veränderungen liegt, die wir gerade erleben.“

Pina Bauschs Arbeitsweise

Als es darum ging, eine Körperlichkeit für die an dem Abend verhandelten Themen zu finden, orientierte sich Tischkau unter anderem an der Arbeitsweise von Pina Bausch. „Sie hat ihren Tänzer*innen teilweise absurde Aufgaben und Fragen gestellt, auf die diese dann tänzerisch reagieren sollten. Damit haben wir in der Probenarbeit gespielt – uns beispielsweise gefragt, was unsere szenische Antwort aus bestimmte Schlagersongtitel sein könnte. Darüber hinaus haben wir nach ästhetischen Parallelen zwischen der Schlagerwelt und den Arbeiten von Pina Bausch gesucht. Und auch gefunden.“

Mit Sophie Yukiko ist zudem eine Performerin im Ensemble, deren Mutter Elisabeth Clarke in Pina Bauschs Kompanie tanzte. Sie sei auch einmal in den Proben gewesen, erzählt Joana Tischkau. „Sie hat mir noch einmal vor Augen geführt, wie stark Pina Bausch an einen authentischen Ausdruck geglaubt hat – also daran, dass die Tänzer*innen wahren Schmerz oder wahre Freude empfinden müssen, damit sich diese Gefühle auf der Bühne transportieren. Diese vermeintliche Authentizität immer wieder herzustellen hat viele Tänzer*innen total ausgelaugt. Das ist auch ein Grund, warum Elisabeth nicht so lang geblieben ist wie viele andere Tänzer*innen. Für mich wurde dadurch auch klar, dass es für eine Schwarze US-Amerikanerin, die in den frühen 70ern aus den USA nach Deutschland ging, etwas ganz anderes bedeutet, aus dem eigenen Schmerz zu schöpfen, als für eine Weiße, in Deutschland geborene Person. Dafür gab es damals jedoch kein Bewusstsein. Und auch heute wird kaum über diesen Aspekt ihrer Arbeitsweise gesprochen, was daran liegen könnte, dass Pina Bausch eine gewisse Unantastbarkeit anhaftet.“

Der Laptop ist aufgeladen und Joana Tischkau wirkt noch immer genauso entspannt wie zu Beginn unseres Gesprächs. Mit ihren Arbeiten durch unterschiedliche Städte zu touren sei zwar aufregend, gehöre aber einfach dazu, meint sie. Wir sind gespannt (im besten Sinne) und nach diesem Gespräch mit ganz viel neugieriger Vorfreude aufgeladen.